Entstehungsdaten:

Entstehungsdaten:

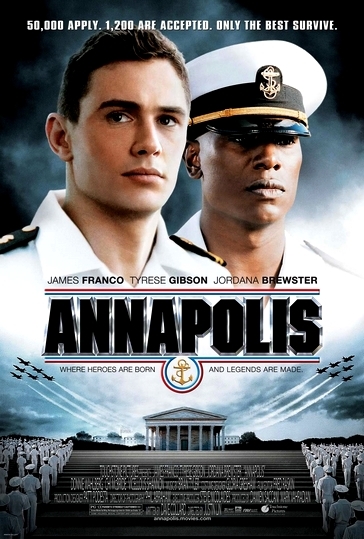

USA 2006

Regie:

Justin Lin

Darsteller:

James Franco

Tyrese Gibson

Jordana Brewster

Donnie Wahlberg

Vicellous Reon Shannon

Roger Fan

Chi McBride

Charles Napier

Trailer

Im Norden der Stadt Annapolis in Maryland, direkt an der Chesapeake Bay gelegen, befindet sich die im Jahre 1845 gegründete Marine-Akademie der Vereinigten Staaten von Amerika, in welcher seither Offiziersanwärter für die Navy und das Marine Corps ausgebildet werden. Das Setting von Justin Lin´s Militär-Drama ist demnach schon vom Titel her klar und weckt entsprechende Erwartungen, die u.a. seitens des Trailers zügig ihre Bestätigung zu finden scheinen: In jenem kämpft sich ein junger Bursche durch das harte Training jener Institution, gerät mit seinem Vorgesetzen aneinander und entwickelt im Zuge dessen eine kraftvolle Entschlossenheit, den zähen Drill unter allen Umständen überstehen zu wollen – worüber hinaus der Betrachter Aufnahmen von Fighterjets, Helikoptern, Kriegsschiffen und U-Booten (ja sogar eine ansehnliche Explosion) geboten erhält. In Kombination mit der Tagline

„50.000 apply, 1.200 are accepted, only the best survive“ nährt das den gewonnen Eindruck, dass sich der Verlauf mit Sicherheit entlang der typischen Ausbildungsstationen bis hin zu einem finalen Kampfeinsatz hangeln dürfte, bei dem sich die aus der Masse übrig gebliebenen Männer und Frauen letztendlich dann

im Ernstfall beweisen Schrägstrich bewähren müssen. Immerzu im Hinterkopf, dass es sich bei der betreffenden Naval Academy um das Pendant zur US Air Force Academy sowie zur US (Army) Military Academy handelt, kommt man kaum drum herum, automatisch an einen klassischen „Formel-Film“ á la „Top Gun“ zu denken. Umso überraschender entpuppt sich während des Sichtens die sich festigende Erkenntnis, dass einen die Promos durchaus ein gutes Stück weit „getäuscht“ haben – denn wie es sich herausstellt, lassen sich alle in der Kino-Vorschau enthaltene „Militär-Sequenzen“

nicht im fertigen Werk wiederfinden! Es gibt keinerlei „Mission“ – weder Boote auf See noch Flieger in der Luft – ja nicht einmal das Training an sich steht im Vordergrund: Nein, in „Annapolis“ (2006) geht es fast ausschließlich ums Boxen. Ansätze „G.I. Jane“-artiger Genre-Vertreter sind zwar durchaus vorhanden – doch hauptsächlich haben wir es hier eher mit einer Art

„Rocky“ in Uniform zutun…

Seit seiner Kindheit hat Jake Huard (James Franco) schon immer davon geträumt, ein Marine-Offizier zu werden: Ein engagiertes Bemühen darum, dieses Ziel zu erreichen, hat er gar seiner Mutter vor ihrem Tode versprochen – doch bislang haben seine wenig berauschenden Noten eine Aufnahme an der alt-ehrwürdigen Akademie stets verhindert. Sein Dad (Brian Goodman) hält unterdessen nicht viel von den „Träumereien“ seines Sohnes – in erster Linie da er ihn keineswegs für willensstark genug erachtet, die zehrende Ausbildung durchzustehen. Während Jake nun also weiterhin auf der Warteliste steht, verdient er sich seinen Lebensunterhalt als Beschäftigter einer Werft

auf der anderen Seite des Flusses und führt ein traditionelles Arbeiterleben – gesellige Kneipenbesuche und gelegentliche Amateur-Boxkämpfe inklusive. Eines Tages, als der aktuelle Jahrgang eigentlich bereits lange auserkoren wurde, taucht plötzlich Lt. Commander Burton (Donnie Wahlberg) an den Docks auf und eröffnet ihm, dass einige Rekruten

in letzter Minute abgesprungen seien, worauf er (dank seiner Beharrlichkeit, die zuständige Stelle 34 Tage in Folge auf sein Begehren aufmerksam zu machen) nun doch noch nachrücken dürfe...

Frei jeglicher „Vorbereitungszeit“ meldet sich Jake daraufhin früh am nächsten Morgen zum Dienst – und erlebt gleich die erste Überraschung, als sich eine hübsche junge Dame namens Ali (Jordana Brewster), welche er am Abend zuvor in einer örtlichen Bar

unter unglücklichen Umständen kennengelernt hatte (genau genommen als seine Kumpels ihn davon überzeugten, sie wäre eine Prostituierte, die sie ihm als „Abschiedsgeschenk“ gebucht hätten), postwendend als ein Mitglied seines Ausbilderteams entpuppt. Seine Stube teilt er sich indes mit dem Kadetten Estrada (Wilmer Calderon), der bitter unter den Schikanen eines tendenziell rassistischen Instructers (McCaleb Burnett) leidet, ebenso wie mit dem Sport- und Wissens-Ass Loo (Roger Fan) sowie dem afroamerikanischen Südstaatler

Twins (Vicellous Reon Shannon), der seinen Spitznamen übrigens daher hat, dass er ziemlich korpulent ist. Jake´s Mangel an Fachwissen erntet ihm nahezu umgehend den Missmut seiner Kameraden – denn getreu des Mottos

eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied resultieren seine häufigen Fehler wiederholt in Strafen für die gesamte Einheit...

Generell besteht sein größtes „persönliches Problem“ darin, dass er sich einfach nicht helfen lassen will – was ihn rasch an den Rand der Aufgabe drängt, zumal ihn sein kommandierender Offizier, der kampferprobte Marine Lt. Cole (Tyrese Gibson), nicht nur angesichts dieser Einstellung für „unwürdig“ erachtet sowie ihm deshalb das Leben besonders schwer gestaltet. Die einzige Möglichkeit, sich wahrhaft profilieren zu können, scheint ein Sieg beim traditionsreichen alljährlichen „Brigades“-Box-Turnier zu sein – allerdings wird er beim Sparringsmatch geradezu von Cole deklassiert, worauf er „überreagiert“ und in Folge dessen eine Menge des verbliebenen Respekts seines Umfelds einbüßt. Zwangsläufig heißt es nun: Kapitulieren oder (sinnbildlich)

die Hand nach Unterstützung ausstrecken. Natürlich entscheidet er sich für letzteres – und so hilft ihm Twins fortan beim Lernen und beginnen ihn Ali und Burton zusätzlich im Ring zu trainieren. Stetig rückt der Wettkampf näher – doch wirft ihn ein schicksalhaftes Ereignis just dann wiederum aus der Bahn, was erneut dazu führt, dass er die Beherrschung verliert, dieses Mal jedoch mit deutlich gravierenderen Konsequenzen…

„Annapolis“ ist einer dieser Produktionen, an denen man durchaus einen gewissen Grad an Gefallen finden kann, obwohl man eigentlich ganz genau weiß, wie unoriginell und stereotyp die komplette Angelegenheit ist, die einem da vorgesetzt wird – ein ebenfalls häufig bei

auf wahren Begebenheiten beruhenden Sportfilmen zu entdeckendes „Phänomen“, siehe z.B. „Coach Carter“ oder „Gridiron Gang“.

Einfach alles kommt vorhersehbar sowie (beinahe) „ohne Reibungsflächen“ daher. Neben den zu Beginn genannten Vorbildern gelangt einem zudem u.a. noch (unweigerlich) „An Officer and a Gentleman“ in den Sinn: Im Vorliegenden ist es die Paarung Franco/Gibson, welche „in die Fußstapfen“ von Gere/Gossett, Moore/Mortensen, Cruise/Ironside, Cage/Jones (etc. pp.) tritt – ein Duell, dem man buchstäblich das Prädikat

light verleihen muss, etwa da es kaum die Intensität einer normalen militärischen Ausbildung übersteigt (wobei ich mich nicht einmal auf jene einer Elitetruppe beziehe). Die „psychologische Komponente“ jener Konfrontation wird fast völlig ausgespart: Die Sache wird am Ende halt im Ring „geklärt“. Sicher:

Der Weg (inklusive des damit einhergehenden Erkenntnisprozesses) ist hier sozusagen

das Ziel – nur wird die Botschaft in Anbetracht der „physischen Austragungsweise“ automatisch mit einem gewissen „Beigeschmack“ versehen, sofern man einfach mal einen Augenblick lang darüber nachdenkt. Letzteres sollte ohnehin besser unterlassen werden – denn hat man mal damit begonnen, gibt es nahezu

kein Halten mehr: Es ist schon „erstaunlich“, wie der Verlauf gegen Halbzeit ein Satz an Klischees (Underdog mit Autoritätsproblemen soll sich in ein straffes System integrieren) gegen ein komplett neues austauscht (Vorbereitung auf die „Brigades“, um sich im Zuge dessen beweisen zu können). Von dem Punkt an geht es im Prinzip nur noch um das Turnier – alles andere wird absolut nebensächlich. Zwar befinden sich die USA aktuell im Krieg – was Cole immerzu betont – abgesehen von diesen Worten bleibt das ganze Thema jedoch vollständig ausgeklammert. Bis auf einige Läufe über die Hindernisbahn, Push-Ups, diverse theoretische Fragen sowie eine Sequenz in einem Wassertank sieht man keinerlei klare Übungsinhalte – dafür aber Seilspringen, Ausweichübungen und „Sandsack-Dreschen“ in der Turnhalle. Manöver, ein Biwak oder der Umgang mit Waffen: Fehlanzeige. Selbst „in Friedenszeiten“ hätte diese eingeschränkte Betrachtungs- bzw. Herangehensweise nicht wirklich glaubhaft funktioniert...

Im Vorhinein war Jordana Brewster in „the Fast and the Furious“ und Tyrese Gibson in „2 Fast 2 Furious“ zu sehen, während Justin Lin unmittelbar darauf „Tokyo Drift“ (den dritten Teil jener Reihe) in Szene setzte und sie im Folgenden außerdem noch an weiteren Sequels der Franchise (mehrheitlich gemeinsam) beteiligt waren. Nach seinem u.a. auf dem „Sundance“-Festival gefeierten Solo-Debüt „Better Luck Tomorrow“ (2002) galt der junge Regisseur eine Zeit lang als

neue Hoffnung innerhalb der Branche. Wie manch anderer seiner Kollegen wurde er anscheinend jedoch relativ schnell vom „Mainstream-Studiosystem“

gelockt, weichgekaut und vereinnahmt – schließlich kann man sich (inhaltlich wie stilistisch) kaum deutlicher von den „Indies“ entfernen, für welche eben jenes Event in Park City, Utah maßgeblich ja bekannt ist. Das zugrunde liegende Skript aus der Feder Dave Collards wartet mit ausnahmslos als „stereotype Pappkameraden“ zu charakterisierende Protagonisten auf – allerdings bemühten sich die gecasteten Akteure redlich, diesem Eindruck so gut es nur geht entgegen zu wirken, weshalb die Performances

fast schon mit zu den Stärken im Gesamtbild gezählt werden können. Nach „the Great Raid“ sowie vor „Flyboys“ ein erneutes Mal

in Uniform vor der Kamera, liefert James Franco („147 Hours“) vor allem „körperlich“ eine überzeugende Vorstellung ab – verbleibt in Sachen Ausdruckskraft leider jedoch ein wenig „farblos“. Jahre später berichtete er David Letterman mal, dass er die Zeit und Erfahrungen am Set

nicht sonderlich geschätzt hätte sowie das Ergebnis inzwischen als

„horrible“ ansehen würde. Unabhängig dessen ist seine Screen-Partnerin Jordana Brewster („Texas Chainsaw Massacre: the Beginning“) auf der einen Seite zwar

zum Niederknien hinreißend, charmant, sympathisch und hübsch – anderseits aber gerade deshalb eine komplette Fehlbesetzung, da man ihr den Part einer Ausbilderin „in dieser Form“ nie ernsthaft abnimmt. Als aus seiner festen Überzeugung heraus die Rekruten zu „echten Offizieren“ formen wollender Lieutenant wirkt Tyrese Gibson („Four Brothers“) dagegen absolut authentisch – verfügt über eine intensive Ausstrahlung und „beherrscht“ die Leinwand geradezu im Rahmen seiner Auftritte. Nach einem Schlag bzw. Treffer Francos – welchen der als

ein Versehen in der Hitze des Gefechts bezeichnete – herrschte zwischen den beiden fortan übrigens derart „schlechte Stimmung“, dass sie jeweils öffentlich bekannt gaben, nie wieder miteinander arbeiten zu wollen. Die verbliebenen Beteiligten sind nicht unbedingt der Rede wert – zumindest aber agieren Leute wie Vicellous Reon Shannon („Last Flight Out“), Chi McBride (TV´s „Boston Public“) und Donnie Wahlberg („Saw 2“) überwiegend solide…

Wenn man sich „Annapolis“ so anschaut, könnte man den Streifen ohne weiteres für ein

optimales Werbevideo der Navy halten: Politische Statements sucht man vergebens, das Training erscheint selbst für konditionell mäßig befähigte Personen schaffbar, man kann „auf ereignisreiche Weise“ zu einer „aufrechten Persönlichkeit“ heranwachsen, es gibt lauter attraktive Menschen zu beäugen, einem wird Anerkennung und ein regelmäßiges Einkommen geboten – ebenso wie die Aussicht auf „Abenteuer an exotischen Orten“:

Where can I sign up? Eine Antwort darauf bleibt dem Zuschauer jedoch verwehrt, denn das

echte Militär wollte rein gar nichts mit dem Projekt zutun haben und verweigerte jegliche Unterstützung. Die zuständigen Entscheidungsträger führten als Begründung dafür an, das Werk würde

ein falsches Bild vermitteln – was im Prinzip ja wohl alles sagt. Egal, dachten sich die Produzenten – und verlegten die Dreharbeiten kurzerhand nach Philadelphia, wo irgendwelche Gebäude genutzt wurden, die denen auf dem Gelände der Academy relativ ähnlich sahen. Auf imposante militärische Sequenzen, z.B. mit Kriegsgerät und zahlreichen Truppen als Komparsen, musste folglich verzichtet werden – zum Glück griff man aber auch nicht auf „Stock Footage“ zurück, wie es der Trailer (insbesondere im Angesicht dieser „Zwangslage“) durchaus noch befürchten ließ. Das Drehbuch Collards („Out of Time“) weist einen umfangreichen Mix etlicher Klischees diverser Genres auf – anbei mal eine kurze Auswahl: Jake´s Vater hält ihn für einen Loser, der eher auf der Werft arbeiten soll, statt seinen „Träumen“ nachzustreben. Neben dem Hauptprotagonisten beherbergt die betreffende Stube noch einen Asiaten, Latino und einen Afroamerikaner – was wohl als „ethnische Ausgeglichenheit“ gelten kann. Obendrein muss sich Jake noch die Anerkennung einiger seiner „Leidensgenossen“ hart erkämpfen: Dies gelingt ihm inmitten eines nächtlichen Gewitters, bei welchem er weiter Liegestütze machen soll, nachdem Cole die anderen bereits ins Gebäude hineinbeordert hat. In Anbetracht seines Willens, nicht aufzugeben, kehren sie schließlich nach draußen zurück und stehen ihm bei, während der Score von Brian Tyler („Constantine“)

das Gewicht der Situation aufdringlich unterstreicht. Ferner erscheint sein Dad beim großen Finalkampf anfangs erst einmal nicht – wohl aber etwas später im Verlauf, was natürlich sofort bemerkt wird und seinem Sohn prompt „neue Kraft“ verleiht. Zitate schwacher Dialoge lasse ich einfach mal weg – im Gegensatz zu einer anderen Auffälligkeit, nämlich Collard´s unverkennbares Abkupfern bei „Top Gun“: Zusätzliche Parallelen reichen von der Anmache in der Bar (dieses Mal mit einer peinlichen Situation anstatt Gesang) über Ali´s Position als Vorgesetzte bis hin zu ihrer Rolle als „unterstützende Freundin“ im Rahmen der aufkeimenden Romanze – welche aber immerhin nie in

„Take my Breath away“-Gefilde abgleitet. Alles verläuft geradewegs

von A nach Z – frei jeglicher Schlenker oder Twists...

„Annapolis“ ist eine wahre „Fundgrube“ an Stereotypen:

Déjà-Vus treten häufiger auf als Beyoncé jenen Begriff in den knapp vier Minuten ihres gleichnamigen Songs ins Mikro schmettert, vieles verärgert aufgrund seiner oberflächlichen und unglaubwürdigen Beschaffenheit. Die Sache ist nur: Es ist schwierig, ein solch formelhaftes Produkt wirklich

umfassend „in den Sand zu setzen“, da die bewährten Komponenten unweigerlich bestimmte Reaktionen seitens der Betrachter hervorrufen, denen man sich meist nicht gänzlich zu entziehen vermag. Wenn Twins berichtet, wie stolz die Menschen in seiner kleinen Heimatstadt auf ihn sind, weshalb sie ihm zu Ehren bei seiner Abreise gar eine bescheidene Parade veranstaltet hatten und er daher nun den Gedanken nicht ertragen kann, sie zu enttäuschen und ohne Abschluss dorthin zurückzukehren, kann man das durchaus (mehr oder minder ergiebig) nachempfinden – auch weil er die einzige Person ist, der das Skript zumindest

etwas „Tiefe“ zugestanden hat. Das generelle Wissen, er wäre

in der Realität aufgrund seines Übergewichts von vornherein ohnehin keinesfalls zugelassen worden, wird vom Präsentierten her relativ erfolgreich kaschiert bzw. manipulativ in den Hintergrund gedrängt. Per se erfüllt die altgediente „Underdog-Ausrichtung“ ihren Zweck (weiterhin) verdammt gut – zumal „inspirierende Aspekte“, mitsamt eines breit gefächerten „Identifikationsfaktors“, erneut sehr geschickt in die Geschehnisse mit eingewoben wurden: Aus solchen Inhalten und Genre-Versatzstücken werden seit jeher „Crowd Pleaser“ á la „Remember the Titans“ oder „Rocky“ gestrickt. Überdies lässt sich nicht verleugnen, dass Lin alles professionell, temporeich und optisch ansprechend in Szene gesetzt hat. Der knallharte, fesselnde Showdown im Ring – natürlich Cole vs. Huard – bildet letztlich den erwarteten finalen Höhepunkt, der einen aber immerhin weitestgehend zufrieden stellend zu überzeugen vermag. Was „unterm Strich“ (am Ende) nun also bleibt, ist eine höchst unoriginelle, sich förmlich

wie auf Autopilot entfaltende (wenig ausgefeilte und insgesamt bloß eingeschränkt unterhaltsame) Kombination aus einem „Hochglanz-Werbeclip“ für den betreffenden Teilbereich der US-Streitkräfte und einem klassischen Coming-of-Age- Schrägstrich Box-Sport-Drama. Vergleichbare Geschichten wird es wohl

bis in alle Ewigkeit geben – daran änderte ja schließlich auch nichts, dass diese Veröffentlichung hier mehrheitlich bloß schwache Kritiken erhielt sowie (bei einem Budget von zirka 26 Millionen Dollar) weltweit nur rund $18 Millionen eingespielt hat.

Et voilà: Keine zehn Monate später lief in den Vereinigten Staaten bereits das nächste sehr ähnlich gelagerte Werk dieser Art an – dieses Mal im Kontext der Küstenwache angesiedelt sowie den Titel „the Guardian“ tragend…