Entstehungsdaten:

Entstehungsdaten:

USA 2017

Regie:

Adam Wingard

Darsteller:

Nat Wolff

Lakeith Stanfield

Margaret Qualley

Shea Whigham

Willem Dafoe

Trailer

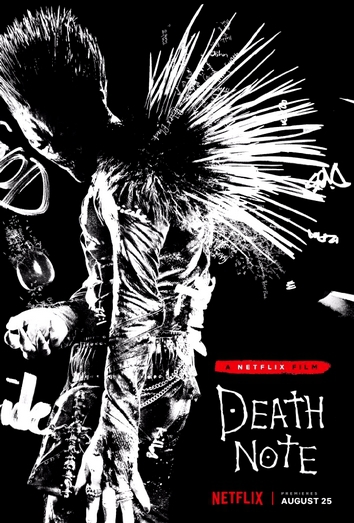

Die „Death Note“-Franchise geht auf eine aus zwölf Ausgaben bestehende, von 2003 bis 2006 erstmals erschienene japanische „Manga“-Reihe Tsugumi Ōbas und Takeshi Obatas zurück, auf deren Basis im Folgenden u.a. eine „Anime“-Serie, mehrere Video-Games, ein Musical sowie einige „Live Action“-Adaptionen (sowohl fürs Kino als auch Fernsehen) entstanden. Bereits 2008 sicherte sich „Warner Bros.“ die Rechte an einer amerikanischen Version der Materie und gab eine entsprechende Produktion in Auftrag, welche aus verschiedenen Gründen jedoch nie konkret über die „Planungsphase“ hinauskam – bevor sich „Netflix“ schließlich dem Projekt annahm sowie im Zuge dessen den hier nun im Blickpunkt stehenden Fantasy-Thriller realisierte, der seit Ende August 2017 auf der betreffenden Streaming-Plattform verfügbar ist. Ziel war es, dem US-Publikum die reizvolle Story „näherzubringen“ – sie also weitestgehend aus dem „kulturellen Kontext“ des asiatischen Originals zu lösen, bspw. indem man sie primär in den Vereinigten Staaten ansiedelte, was zugleich mögliche „Whitewashing“-Vorwürfe (wie etwa bei Rupert Sanders' „Ghost in the Shell“) von Anfang an „abblocken“ sollte. Die Brüder Vlas und Charley Parlapanides („Immortals“) hatten dafür ein Skript verfasst, welches von Jeremy Slater („the Lazarus Effect“) noch weiter überarbeitet wurde – worauf man den aufstrebenden „Indie“-Regisseur Adam Wingard mit der Umsetzung betraute, der sich mit Veröffentlichungen wie „You're Next“, „the Guest“ sowie dem dritten „Blair Witch“-Streifen zuletzt vor allem unter Genre-Fans „einen Namen“ erworben hatte…

Light Turner (Nat Wolff) ist ein junger, cleverer Außenseiter, dem eines Tages geradezu wortwörtlich ein mysteriöses Notizbuch „vom Himmel herab vor die Füße fällt“ – wonach nur wenig später der rot-äugige, stachelige, fast zweieinhalb Meter große „Todes-Gott“ Ryuk (Willem Dafoe) bei ihm auftaucht, der ihm die wichtigsten diverser dazugehörender Regeln eröffnet: Derjenige, dessen Name auf eine der Seiten geschrieben wird, während an das Antlitz der besagen Person gedacht wird, stirbt. Man kann dabei sogar die Art und Zeit des Ablebens bestimmen. Angeregt und angeleitet von Ryuk, erwählt Light einen berüchtigten „Bully“, um genau das mal auszuprobieren – und siehe da: Postwendend wird jenem der Kopf durch eine in seine Richtung geschleuderte Leiter abgerissen. Als nächstes übt er Rache an einem Gangster aus, der seine Mutter ermordet hatte, ohne dafür belangt werden zu können – bevor er seine Mitschülerin Mia (Margaret Qualley) einweiht, in die er sich zuvor „verguckt“ hatte: Gemeinsam besiegeln sie auf jene Weise das Schicksal von bald schon über 400 Kriminellen allerorts – was Gesetzesbrecher, Medienvertreter, Behörden und Bürger zunehmend „in helle Aufregung“ versetzt. Einer, der dem Fall nachgeht, ist der exzentrisch-hochintelligente Ermittler „L“ (Lakeith Stanfield), der die Chronologie der Taten irgendwann bis nach Seattle zurückverfolgen kann: Der Heimatstadt von Light und Mia, welche sich daraufhin unweigerlich über so einige Entscheidungen hinsichtlich des weiteren Vorgehens (inklusive potentieller Gefahren und Konsequenzen) im Klaren werden müssen…

„Death Note“ ist ein kurzweiliger, zügig voranschreitender 100-minütiger Film, der mit einer hohen Ereignisdichte aufwartet sowie das Ausgangsmaterial bloß in einer „gestrafften Form“ wiedergibt: Für etwas anderes wäre ohnehin ein „Mehr-Teiler“ oder eine Serie von Nöten gewesen. Unverkennbar hatte man „inhaltlicher Tiefe“ bei der Konzeption des Werks eine „mindere Priorität“ zugesprochen als das Schaffen „flotter Entertainment-Kost“: In diesem Sinne erfährt man weder allzu viel über die einzelnen Charaktere noch wird sich ergiebig mit etwaigen „moralischen Aspekten“ der Handlung beschäftigt – insbesondere auf Light´s und Mia´s Umgang mit dieser „beerbten göttlichen Macht“ bezogen. Würdest Du töten, wenn Du es derart „sauber, anonym und einfach“ könntest – und wenn ja, wen? Spezifische Details mal außen vor gelassen, ist es fraglos löblich, eine „Welt ohne Verbrechen“ anzustreben – aber wir haben ja alle noch die von Onkel Ben an Peter Parker gerichteten Worte über Verantwortung im Hinterkopf und wissen zudem, dass solche Fähigkeiten manche Persönlichkeiten durchaus (wuchernd) „korrumpieren“ können. Sicherlich enttäuschend für einige, finden die „Vollstreckungen“ überwiegend noch vor Erreichen der „Halbzeit-Marke“ (u.a. im Rahmen einer Montage-Sequenz dargeboten) statt – stehen also nicht im zentralen Fokus der Geschichte, welche sich eher auf die Fahndungs-Bemühungen „Ls“, das damit verknüpfte „Katz&Maus-Spiel“ mit Mia und Light sowie die Entwicklung der „Beziehungs-Dynamiken“ untereinander konzentriert…

Flüchtig werden Elemente á la „Bullying“, Verschwörungstheorien, inakkurate Informationen in den Medien, Auswirkungen des „Verlusts“ eines Nahestehenden sowie der „innere Drang nach Genugtuung“ angerissen bzw. eingebunden – ebenso wie mehrere Hommagen an die „Ursprünge“ der Reihe, bspw. in Gestalt gewisser Design-Entscheidungen, ein paar sich in Fernost entfaltender Szenen oder auch der Mitwirkung einer der Synchron-Sprecher des 2006er „Animes“ (Chris Britton; dieses Mal jedoch „vor der Kamera“ aktiv). Um seine zig Taten der Öffentlichkeit gegenüber miteinander in Verbindung zu bringen sowie zugleich die eigene Identität zu verschleiern, nutzt Light das Pseudonym „Kira“ – eine japanische Variante des Wortes „Killer“ – was rasch in der Bildung einer internationalen Schar an „Followern“ resultiert, die das von ihm ausgehende Geschehende als einen „Segen“ erachten. Es gibt etliche der Nutzung des Buches zugehörige Regeln, welche meist just dann ihre Offenbarung erfahren, wenn die jeweilige Anwendung gerade „praktischerweise passt“: Eine Gegebenheit, auf die bei der Franchise in der Vergangenheit wohl des Öfteren schon „zurückgegriffen“ wurde. Man kann etwa nur jemanden sterben lassen, wenn man sein Gesicht und seinen echten Namen kennt – weshalb Light „L“ nicht prompt „auszuschalten“ in der Lage ist, da jener sein Aussehen und seine Herkunft beharrlich zu verbergen versucht – worüber hinaus (per Niederschreiben entsprechender Anweisungen) die Möglichkeit besteht, auserwählte Menschen zu „kontrollieren“ und so bestimmte Ereignisse herbeizuführen…

Light selbst ist ein kluger, von „Autoritäten“ (sei es von Lehrern oder der Justiz) enttäuschter junger Mann, der die sich ihm bietende Chance ergreift, endlich mal eine „bedeutsame Veränderung“ zu bewirken. Seine Absichten sind gut und seine Motivation ist ebenso nachvollziehbar wie seine voranschreitende „Wandlung“, je breitere Kreise das Ausgelöste zieht und je stärker der damit verknüpfte Druck auf ihn anwächst. Unabhängig dessen, dass Nat Wolff („Ashby“) an sich eine solide darstellerische Leistung abliefert, verbleibt er aber dennoch (vorrangig aufgrund der Art, wie seine Rolle seitens des Skripts gezeichnet wurde) ein Stück weit „blass“ – während die mich sporadisch an Emma Roberts erinnernde Margaret Qualley („the Nice Guys“) nicht nur dank eines beherzten Herangehens an ihren recht „überraschungsarmen“ Part überzeugt. Man kann verstehen, warum sich Light zu Mia hingezogen fühlt – auch wenn sie sich eigentlich nur wenige klare Gemeinsamkeiten teilen. Gejagt werden sie von dem mysteriös-eigenwilligen, höchst entschlossen zu Werke gehenden Ermittler „L“, den Lakeith Stanfield („Get Out“) ordentlich portraitiert und dessen „schräge“ Manierismen und Verhaltensweisen diesem Plot-Bereich einen willkommenen zusätzlichen (nicht unamüsanten) „Touch“ bescheren. Des Weiteren verkörpert Paul Nakauchi („Dark Metropolis“) seinen Assistenten Watari und ist Shea Whigham („Kong: Skull Island“) als Light´s Vater mit von der Partie – welcher beruflich übrigens ausgerechnet die Position des für den Fall in Seattle zuständigen Polizei-Beamten ausfüllt…

Und dann gibt es da (natürlich) noch den „Todes-Gott“ Ryuk: Ein dämonisches, creepy-cool anzusehendes Geschöpf, das ein Faible für rote Äpfel besitzt, ausschließlich dem aktuellen Besitzer des Buches erscheint und seinen „asiatischen Vorgängern“ u.a. daher überlegen ist, weil man sich im Vorliegenden (hochwertiger CGIs zum Trotz) dazu entscheid, es vornehmlich bloß in dunklen Umgebungen und/oder unscharf im Hintergrund verweilend zu zeigen – sowie man „keinen Geringeren“ als Willem Dafoe („Odd Thomas“) dafür gewinnen konnte, ihm seine markante Stimme (samt einige seiner charakteristischen Gesichtszüge per „Motion Capturing“) zu verleihen. Mich hat es verwundert, dass Ryuk nie eine der „Wünsche“ Lights „verdreht“ – so wie es bspw. der „Wishmaster“ in den gleichnamigen Horror-Streifen getan hat. Nein, der „Manipulator“ ist hier eher ein anderer. Die „orchestrierten Tode“ können sich indes sehen lassen – zumal Wingard von „Netflix“ die Zusage erhalten hatte, in Sachen Gewaltdarstellung auf dem Level eines „R“-Ratings tätig werden zu können. In Abstimmung mit seinem Second Unit Director Jason Eisener – bestbekannt als Regisseur von „Hobo with a Shotgun“ – wurden somit diverse grausame Verletzungen und Ableben arrangiert, die u.a. eine Enthauptung, ein „Suizid“ per Kohlenmonoxid-Vergiftung, eine Explosion sowie ein Nachtclub voller Leichen umfassen und einem punktuell die „Final Destination“-Filme ins Gedächtnis zurück rufen. Wäre das Projekt bei „Warner“ geblieben, hätte man vermutlich eine „PG 13“-Kino-Veröffentlichung angestrebt…

Handwerklich beweist Wingard, dass er auch mit größeren Budgets und aufwändigeren Set-Pieces prima zurechtkommt: Keine Notwendigkeit zur Klage in der Hinsicht. Schön zudem, dass er seinen Sinn für schwarzen Humor beibehalten hat – welcher sich von der panischen Reaktion Lights auf die „Begleitumstände“ des ersten Auftauchens Ryuks (eine amüsant-klassische „ein Unterrichtsraum wird von Wind-artigen Kräften verwüstet“-Szene) bis hin zu der „over-the-Top-ironischen“ Einbindung spezieller Songs in dramatischen Momenten (wie z.B. Berlin´s „Take my Breath away“ oder Air Supply´s „Power of Love“) erstreckt. Der Score des Nine Inch Nails Gitarristen Atticus Ross („Patriots Day“) und seines Bruders Leopold („Broken City“) weist einige feine '80er-eske Synthesizer-Passagen auf, die Special Effects sind hochwertig und die Kamera-Arbeit David Tattersalls („the Green Mile“) verleiht dem Ganzen (in Kombination mit einer stylish-kräftigen Farbgebung) einen schicken, Comic-haft düsteren Look. Mit hohem Tempo sowie mehreren einprägsamen Augenblicken (á la einige sich von einem Gebäude stürzende Herrschaften oder ein zusammenbrechendes Riesenrad) gesegnet zieht der Verlauf an einem vorüber, bringt im finalen Drittel noch einen soliden Action-Anteil ins Spiel und mündet schließlich in einem Ausklang, der die sprichwörtliche „Tür“ für eine Fortsetzung weit offen hält – welche meiner Meinung nach gern kommen darf. Ja, diese amerikanische „Death Note“-Adaption ist eine arg oberflächliche Angelegenheit mit etlichen Logik-Schwächen – alles in allem zugleich aber auch ein kurzweilig-straffer, optisch ansprechender Zeitvertreib…

gute