Entstehungsdaten:

Entstehungsdaten:

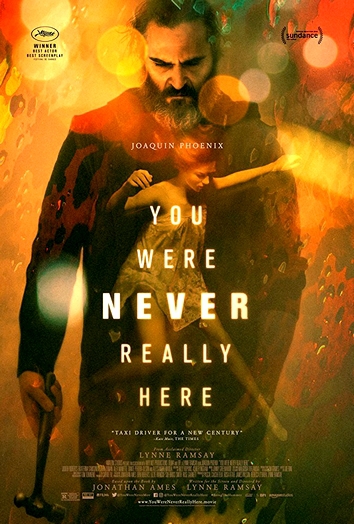

UK-Frankreich-USA 2017

Regie:

Lynne Ramsay

Darsteller:

Joaquin Phoenix

Ekaterina Samsonov

Judith Roberts

John Doman

Alex Manette

Alessandro Nivola

Trailer

Bei „You were never really here“ (2017) – alternativ bekannt als „A Beautiful Day“ – handelt es sich um den vierten Spielfilm der angesehenen schottischen Regisseurin und Drehbuchautorin Lynne Ramsay („Ratcatcher“), in dessen Gestalt sie Jonathan Ames' gleichnamige, weniger als 90 Seiten umfassende „Hardboiled-Novelle“ aus dem Jahr 2013 adaptiert hat. Hätte sich manch anderer eben jener literarischen Vorlage cineastisch angenommen, wäre mit Sicherheit ein wesentlich konventionelleres Genre-Werk dabei herausgekommen – eins vermutlich mit jemandem wie Liam Neeson oder Nicolas Cage in der Hauptrolle – doch ist Ramsey auch in diesem Fall ihrem charakteristischen „Indie-/Arthouse-Ursprung“ treu geblieben, was diesen ungemütlichen, düster-gewalttätigen Streifen zwar „für den Mainstream nahezu untauglich“ macht, dem geneigten Betrachter dafür aber ein (inhaltlich wie stilistisch) umso reizvolleres qualitativ hochwertiges Ergebnis beschert…

Nach seiner Weltpremiere im Programm des Cannes Film Festivals kam es zu sieben Minuten Standing Ovations sowie dem Erhalt von Auszeichnungen in den Kategorien „Best Actor“ und „Best Screenplay“: Ein Preis, welchen sich Ramsay mit ihrem Kollegen Giorgos Lanthimos (für dessen ebenso hervorragende dramatische Psycho-Thriller-Satire „the Killing of a Sacred Deer“) teilt. Gemäß der Redewendung „gut Ding will Weile haben“ hetzt sie nicht von einem Projekt zum nächsten: Sich stets die nötige Zeit nehmend, um ihren eigenen Ansprüchen und Vorstellungen gerecht werden zu können, folgte nach ihrem oben genannten 1999er Debüt 2002 „Morvern Callar“, dann ihre grandiose 2011er Veröffentlichung „We need to talk about Kevin“ – und nun diese hier. Eigentlich hatte sie vor, den 2013er Western „Jane got a Gun“ in Szene zu setzen – entschied sich letztlich jedoch auf der Basis „künstlerischer Differenzen“ kurzfristig dagegen, u.a. da man ihr den „Final Cut“ nicht zusichern wollte…

Im Vorliegenden geht es um den Kriegs-Veteran und ehemaligen FBI-Agenten Joe (Joaquin Phoenix), der im Laufe diverser absolvierter Einsätze allerlei schreckliche Dinge gesehen und erlebt hat – und das sowohl „in Übersee“ im Dienste des Militärs als auch „auf heimischem Boden“ (so z.B. das Entdecken eines Klein-Lasters mit einer Gruppe toter Mädchen darin). Sein Körper weist eine Reihe Narben auf – emotional und psychisch ist er (offenkundig) „instabil“. Als man ihn das erste Mal zu sehen erhält, hat er sich zuvor eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und atmet gerade den verbliebenen Rest an Luft aus ihr heraus: Eine Asphyxie-Praktik, die bei ihm allerdings auf keinem „autoerotischen Hintergrund“ beruht, sondern ihm eher dazu dient, sozusagen „seinen Verstand“ (Gedanken, Eindrücke, Impulse) „unter Kontrolle zu zwängen“. Unweit von ihm entfernt liegen überdies noch einige Gegenstände in dem tristen Hotel-Zimmer – unter ihnen ein blutiger Hammer…

Inzwischen verdient sich Joe sein Geld damit, dass er für zahlungskräftige Klienten Kinder aus den Fängen von „Menschenhändlern“ befreit: Meist junge Angehörige, die infolge von Verschleppung oder des Umgangs mit Leuten „aus dem falschen Milieu“ zur Prostitution gezwungen werden. Seine Verachtung für die Verantwortlichen zeigt sich u.a. in der derben Brutalität, mit der er vorgeht. Wortkarg, ernst und introvertiert, wohnt er zusammen mit seiner Mutter (Judith Roberts) in einem kleinen Häuschen in Queens, wo er sie liebevoll pflegt und gemeinsam mit ihr sogar mal lacht. Ein Mittelsmann (John Doman) stellt jeweils den Kontakt zu den Auftraggebern her – und aktuell ist es ein lokaler Senator (Alex Manette), der Joe´s „Dienste“ in Anspruch nehmen will: Es ist nämlich so, dass seine 14-jährige Tochter Nina (Ekaterina Samsonov) entführt wurde – und Infos besagen, dass sie in einem geheimen Edel-Bordell in Manhattan festgehalten Schrägstrich missbraucht wird…

Sorgsam bereitet sich Joe auf seine „Mission“ vor – mietet sich einen Leihwagen, kauft sich im Baumarkt Panzertape, einen neuen Hammer („Made in the USA“, versteht sich) und observiert das betreffende Gebäude aufmerksam, bis er eine Möglichkeit erkennt, hinein zu gelangen. Dafür ergreift er einen über den Code für die Vordertür verfügenden „Laufbursche“ und entlockt ihm (per verängstigend klar kommunizierter Drohung) eben jene Ziffern-Kombination – verschafft sich so also Zugang und „arbeitet sich“ (mit dem metallischen Werkzeug als einzige genutzte Waffe) zielstrebig in die oberen Stockwerke vor: Wachen und Kunden „finden ihr Ende“. Geboten wird dem Zuschauer das in einer stilistisch famosen Form: Anhand der Schwarzweiß-Aufnahmen verschiedener Security-Kameras sowie mit dem Oldie „Angel Baby“ unterlegt, der mit jedem Perspektiv-Wechsel (ähnlich einer „springenden“ CD) in seiner „Abspiel-Chronologie“ unterbrochen wird…

In einem der Schlafzimmer findet er Nina: Bloß spärlich bekleidet auf dem Bett liegend sowie geistesabwesend von 50 herabzählend, um sich auf diese Weise von den Begebnissen um sich herum zu dissoziieren. Er nimmt sie „huckepack“ – trägt sie fort von diesem Ort, an dem gutbetuchte Pädophile ihre kranken Neigungen ausleben. Nach einiger Zeit im Auto kommen sie in einem Hotel weiter zur Ruhe – allerdings ist diese nur von flüchtiger Dauer: Zuerst vermelden die Medien, dass Nina´s Vater tot sei – unmittelbar darauf tauchen zwei Männer auf, von denen einer Joe den Teen erneut „entreißt“ sowie der andere mit ihm einen erbitterten Kampf eingeht, der einem in diesem Fall relativ „direkt“ (nahe am Geschehen) präsentiert wird. Es ist innerhalb des nächsten Tages, dass eine brisante Verschwörung zum Vorschein kommt, Joe mit den Leichen mehrerer seiner „Wegbegleiter“ konfrontiert wird und er sich daran begibt, Rache auszuüben sowie Nina noch einmal aufzuspüren…

Der Film ist reich an klassischen, einem bestens vertrauten „Genre-Konventionen“ – siehe den „von seelischen Dämonen gepeinigten“ schweigsamen Killer oder die „nach dem erledigten Job folgt eine verborgene Verstrickungen offen legende sowie zu weiterem Blutvergießen führende Wendung“-Story-Entwicklung – doch konzentrierte sich Ramsey bei der Darbietung jener strikt aufs Nötigste; verzichtete regelmäßig gar ganz auf diese für viele sonst oft als „Highlights“ geltenden Momente. Vorwiegend verbleibt es ungezeigt, wenn (bzw. wie) jemand von einem Projektil, Schlag oder Gegenstand getroffen wird: Entweder geschieht das „im Off“, wird der Blick darauf von irgendetwas im Bild verdeckt, seitens fein gesetzter Schnitte „kaschiert“ – oder der konkrete Akt wird kurzerhand gleich völlig „ausgelassen“. Es geht hier weder um Action noch um eine triviale „Entertainment-Ausrichtung“ – derartige Veröffentlichungen kennt man ja schließlich sonst bereits zu genüge…

Gemeinsam mit Cinematographer Thomas Townend („Attack the Block“) und Editor Joe Bini hat Ramsey einen Stil kreiert, bei dem einem die „bewusst vorenthaltenen“ Details genauso gegenwärtig-gewahr sind wie die anderen, sie umgebenden: Individuelle, präzise ausgewählte Einstellungen vermitteln alle wichtigen Informationen und Empfindungen – worauf sich die verschiedenen Komponenten dann „im Kopf und in der Magengrube“ zusammenfügen; sich vervollständigen und ihre Wirkung entfalten. Wiederholt erfreut man sich an besonderen Images und Einzelheiten – á la wie sich die Beschaffenheit einer Jelly Bean verändert, wenn man sie zerdrückt, ein sprudelnder Trink-Spender, obwohl niemand in der Nähe ist, oder eine sich aufblähende Mülltüte, als diese unter Wasser gepresst wird. Letztere Szene, im Rahmen derer Joe einen Leichnam in einem See versenkt und sich dabei selbst von Steinen in seinen Taschen mit in die Tiefe ziehen lässt, ist eh „eine wahre Augenweide“…

Neben der Optik überzeugt zudem das grandiose, teils Gänsehaut heraufbeschwörende Sound-Design, welches im Radio oder Fernsehen zu hörende Songs und Aussagen – wie Tim Robbins, der Morgan Freeman in „the Shawshank Redemption“ davon berichtet, dass manche glauben würden, der Ozean „habe keine Erinnerungen“ – den atmosphärischen, u.a. von Klängen aus den '70ern und '80ern inspirierten Score des „Radiohead“-Mitglieds Jonny Greenwood („Inherent Vice“) sowie eine Reihe weiterer Elemente umfasst, zu denen auch unterschiedliche Stimmen und dissonante Töne gehören. Dem jeweiligen Zustand Joes entsprechend, variiert die Lautstärke der Geräusche, der Fokus der Kamera und geben sekundenschnelle „Rasiermesser-scharf“ integrierte Flashbacks zusätzliche Einsichten preis: So erhält man bspw. ihn, wie er früher (als Knabe) Zeuge aggressiver Ausbrüche seines Vaters wurde, ihn mit seinen einstigen Kameraden im Staatsdienst sowie die zuckenden Füße eines sterbenden Kindes zu sehen…

Joe ist ein traumatisierter, unerbittlich vorgehender Einzelgänger mit suizidalen Tendenzen: Ein Veteran, Killer, Retter und Bestrafer, den ein bärtiger Joaquin Phoenix („Gladiator“) nicht bloß stoisch, knallhart und in sich gekehrt, sondern mit diversen subtilen Nuancen portraitiert. Es ist eine hervorragende, seine „massig-wuchtige physische Erscheinung“ mit einbeziehende Performance, die gerade im Zuge der Interaktionen mit seinen Screen-Partnern immer wieder zu beeindrucken vermag. Ekaterina Samsonov („the Ticket“) verleiht Nina exakt die richtige Ausstrahlung: Eine Kombination aus distanziert-kühl (aufgrund des ihr Widerfahrenen) und „Engel-esk“-hoffnungsvoll (in Bezug auf Joe). Toll auch Judith Roberts („Dead Silence“) als seine gebrechliche, leicht demente, punktuell aber dennoch zu gewissen „Späßchen“ neigende Mutter – worüber hinaus die Besetzung seitens solider Auftritte u.a. von John Doman („After“), Alex Manette („Shame“) und Alessandro Nivola („the Neon Demon“) komplettiert wird…

Am Ende der effektiv-bündig gestalteten 85-minütigen Laufzeit entlässt Ramsey das Publikum mit exakt den richtigen Worten und Empfindungen zurück in den Alltag – und das infolge eines vortrefflichen, wunderbar passend antiklimaktischen Showdowns, einem finalen „überraschenden Einschub“ sowie samt so einiger einem im Gedächtnis verweilender Momente (wie als Joe mit einem Sterbenden, den er zuvor tödlich verletzt und brutal verhört hat, ein paar Zeilen eines Liedes singt, während der Mann seine Hand hält und langsam verblutet). Alles in allem ist ihr mit „You were never really here“ (aka „A Beautiful Day“) eine beseelte, geschickt aufs Wesentliche reduzierte „Genre-Dekonstruktion“ gelungen: Ein intensiver, düster-atmosphärischer dramatischer Thriller, der (von seiner Qualität und bestimmten Inhalten her) in einer „Liga“ mit Werken wie Jim Jarmusch´s „Ghost Dog“, Luc Besson´s „Léon“, Park Chan-wook´s „Oldboy“ und Martin Scorsese´s „Taxi Driver“ spielt…

knappe